五十肩と鍼治療

2024年03月5日

江戸川区、篠崎駅周辺 にお住まいの皆様こんにちは。

篠崎北口はりきゅう整骨院です。

40代以降の方に多く見られる肩の痛みいわゆる四十肩や五十肩。

今回は五十肩に対してどこに鍼治療を行うのかについてお話していこうと思います。

五十肩とは?

五十肩は40~60歳代を中心に、多発する肩関節の痛みと腕が上がらない、手が後ろに回せない等の運動制限を主な症状とします。

四十肩とも呼ぶことがありますが、発症する年齢によって、「四十肩」や「五十肩」と言われることが多くなりました。

✱医学的には「肩関節周囲炎」と呼びますが今回は五十肩と呼ばせて頂きます。

五十肩は一般人口の2~5%がかかるといわれ、女性(利き手と逆の手側)にやや多い傾向があります。

両肩同時に発症するケースはほとんどみられませんが、片方発症した後に逆も発症するというケースは約35%あるとされています。

五十肩の原因は未だ解明されておりませず、最近は、小さな外傷や血流障害をきっかけに、老化を基盤とした関節包の軽度な炎症が原因となって発症する、といった考え方もあります。

症状

五十肩は三つの病期「疼痛(とうつう)期」「拘縮(こうしゅく)期」「回復期」をたどるのが一般的な経過で、原則的には良くなる病気です。

疼痛期

「疼痛期」の痛みは、腕を上げた時だけでなく、すべての方向に動かした際にみられます。

痛みは次第に強くなり夜間痛もしばしばみられます。

痛みから睡眠障害に至ってしまうこともあります。

拘縮期

拘縮とは、関節が縮んで肩の動きが悪くなった状態を言います。

痛みや夜間痛などは落ち着きますが、肩を動かした時の動作の最後の部分での痛みはこの時期に多く見られます。

また、肩の動きが制限され、とくに手が後ろに回らなくなることが多くなります。

回復期

少しずつ可動域が改善されていきます。

ただし、中には痛みや拘縮が後遺症として残ってしまうケースもみられるため、 その場合は治療する必要があります。

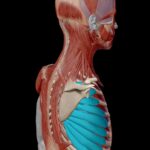

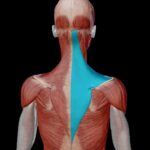

五十肩ではまず、肩甲骨の動きを出すことが大事になります。

肩甲骨の動きは6この動きがあります。

⒈挙上⒉ 下制⒊ 外転⒋ 内転⒌ 上方回旋⒍ 下方回旋の6つになります。

それぞれ動きを阻害してしまう筋肉の緊張を緩めることで動きがスムーズになり肩関節の可動域を維持することが出来ます。

⒈ 挙上

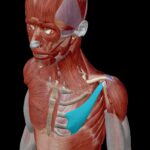

挙上動作を阻害してしまう筋肉は僧帽筋と小胸筋になります。

僧帽筋は後頭部から背骨(胸椎)の12番目まであり、鎖骨の外1/3の部分に着く筋肉になります。

その為僧帽筋の特に下部線維は肩甲骨を下げてしまう作用があります。

小胸筋は3~5番目の肋骨から始まり烏口突起と呼ばれる肩甲骨の1部に着きます。

小胸筋は3~5番目の肋骨から始まり烏口突起と呼ばれる肩甲骨の1部に着きます。

下制

下制動作を阻害してしまう筋肉は肩甲挙筋、僧帽筋、菱形筋になります。

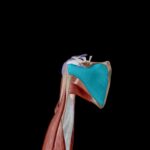

肩甲下筋は肩甲骨の前面から肩の前面に着く筋肉になります。

菱形筋は大小あり小菱形筋は下を向いた時に一番出っ張る骨から始まります。

大菱形筋は背骨(胸椎)の2~5番目から始まります。

付着部はどちらも肩甲骨の内側になります。

外転

外転動作を阻害してしまう筋肉は菱形筋と僧帽筋なります。

どちらも挙上、下制の所でお話しているのでそちらを参考にしてください。

内転

内転動作を阻害してしまう筋肉は前鋸筋と小胸筋 になります。小胸筋は挙上の所でお話しているのでそちらを参考にしてください。前鋸筋は第1~第9肋骨から肩甲骨の前面を通り肩甲骨の内側に着きます。

になります。小胸筋は挙上の所でお話しているのでそちらを参考にしてください。前鋸筋は第1~第9肋骨から肩甲骨の前面を通り肩甲骨の内側に着きます。

上方回旋

上方回旋動作を阻害してしまう筋肉は菱形筋、僧帽筋、小胸筋になります。

上記の所でお話しているのでそちらを参考にしてください。

下方回旋

下方回旋の動作を阻害してしまう筋肉は前鋸筋と僧帽筋になります。

こちらも上記の所でお話しているのでそちらを参考にしてください。

肩関節を動かした際に張り感や痛みの出る部位の筋肉に対して鍼治療を行い、血流を上げ筋肉の柔軟性を高めることで痛みが無くなった後の可動域に差が出てきます。

なのでもし五十肩かもしれないと思った際にはお1人で悩まず、そのうち治るからと放置せずに是非一度、篠崎北口はりきゅう整骨院へご連絡ください。