腰部疾患シリーズ⑤ 側弯症編

2024年07月12日

こんにちは!

篠崎北口はりきゅう整骨院です。

前回のブログは読んでいただけましたか?

まだの方はこちらから!

腰部疾患シリーズをまだ読んでいない方はこちらから!

今回は側弯症についてお伝えしていきます。

側弯症とは?

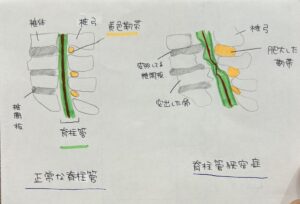

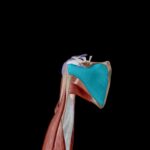

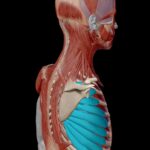

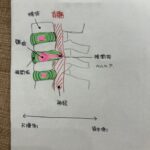

椎骨というブロック状の骨が椎間板というクッションを挟むことで柱のように積み重なった構造を脊柱と呼びます。

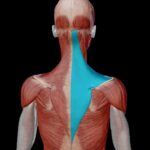

頚椎(首)は7個・胸椎(胸)は12個・腰椎(腰)は5個存在し、更に仙骨・尾骨へと繋がり脊柱が成り立っており、脊柱を横から見ると、頚椎・腰椎は前方に湾曲【前弯】し胸椎は後方に湾曲【後湾】しています。

脊柱を正面から見た場合に、左右に曲がっている状態が脊柱側弯症です。

湾曲の大きさは、上下で最も傾いている背骨同士のなす角度を【コブ角】といい、これで判断しこのコブ角が10度以上あるものが、側弯症です。

側弯症は手術が必要と判断される角度(40~50度以上)になっても痛みなどの症状が出ることは稀ですが、進行してくると健康に直接影響を及ぼすような障害を引き起こしてしまうことがあります。

原因

側弯症の原因として最も頻度が高いのは、【特発性】といって原因がわからないものです。

側弯症全体では、80~85%を占めており、その他は、原因である病気がわかっている側弯症です。

突発性の側弯症

年齢による分類

① 乳幼児期側弯症

3歳以下で発症し、男児に多い。

② 学童期側弯症

4~9歳に発症し、進行する例が多くみられる。

③ 思春期側弯

10歳以降に発症し、多くは女子。

身長が伸びている時や、二次性徴が落ち着くまでの間は側弯が進行しやすい期間になります。年齢でいうと10歳~15歳くらいの期間になります。

原因である病気がわかっている側弯症

*先天性側弯症*

椎骨に生まれつきの形の異常がある為発症する側弯症。

*神経・筋原性側弯症*

様々な神経や筋肉の病気が原因で発症する側弯症。

(脊髄空洞症・脳性麻痺・筋ジストロフィーが代表的)

*神経線維腫症による側弯症*

レックリングハウゼン病ともいい、色素斑・皮膚腫瘍などにより診断されます。

*間葉系疾患による側弯症*

血管や結合組織の生まれつきの病気による側弯症で、マルファン症候群が代表的な病気です。

その他、放射線治療・やけどによるケロイド・代謝疾患などでも側弯症は起こります。

治療法

1.経過観察

成長期に25°未満の場合は、定期的なX線検査と整形外科医による診察を受けることが大切です。

2.装具治療

一般的に20°~45°の中等度の側弯症の場合、進行防止のために装具治療を行います。装具時間が長いほど効果があります。

成長が止まり、骨が成熟し進行もなければ徐々に装具装着時間を減らし、装具治療を終了します。

3.手術治療

重度(50°以上もしくは半年で5~10°以上の進行)の側弯症の場合、手術治療が矯正、進行を防止できる唯一の方法です。

現在では適切な予防や対処も行われ、手術治療の安全性が向上しています。

側弯症は経過観察でいいもの、そうでないものがあるので自己判断でなく、

先生の指示に従いましょう。

また、思春期になると、男女を問わず男性ホルモンの分泌が高まり、男性ホルモンは皮脂分泌を増加させる働きがあるため”にきび”の原因になります。

また、思春期になると、男女を問わず男性ホルモンの分泌が高まり、男性ホルモンは皮脂分泌を増加させる働きがあるため”にきび”の原因になります。

が有りましたらお気軽にご相談ください。

が有りましたらお気軽にご相談ください。